近日,福建农林大学海峡联合研究院明瑞光团队联合福建省农科院果树所郑少泉团队、华南农业大学园艺学院李建国团队在《植物生物技术杂志》Plant Biotechnology Journal 杂志在线发表题为“Improved longan genome assembly reveals insights into flowering mechanisms”(改进的龙眼基因组组装揭示其开花机制新见解)的研究论文。该研究完成了龙眼主栽品种‘石硖’的高质量基因组组装,并系统解析了自然开花与KClO?诱导开花的分子调控网络。

研究背景:

龙眼(Dimocarpus longanLour.)是中国热带与亚热带地区的重要特色果树,具有逾两千年的栽培历史。其果实香甜多汁、营养丰富,深受消费者喜爱,在我国热带果树产业中占据着举足轻重的地位。近年来,随着氯酸钾(KClO?)诱导反季节开花技术的广泛应用,龙眼在热带地区可实现全年开花结果,推动产业从季节性栽培向周年化生产转型,实现了跨越式发展。然而,龙眼的基因组研究相对滞后,主栽品种的遗传信息尚未解析,这在一定程度上制约了开花调控机制的深入阐明与分子育种的精准推进。

研究内容:

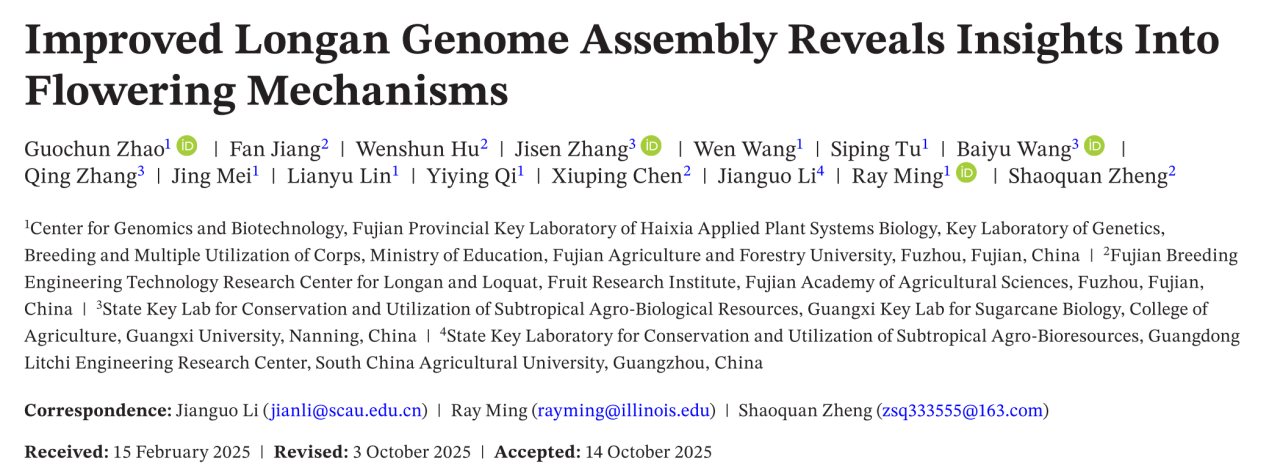

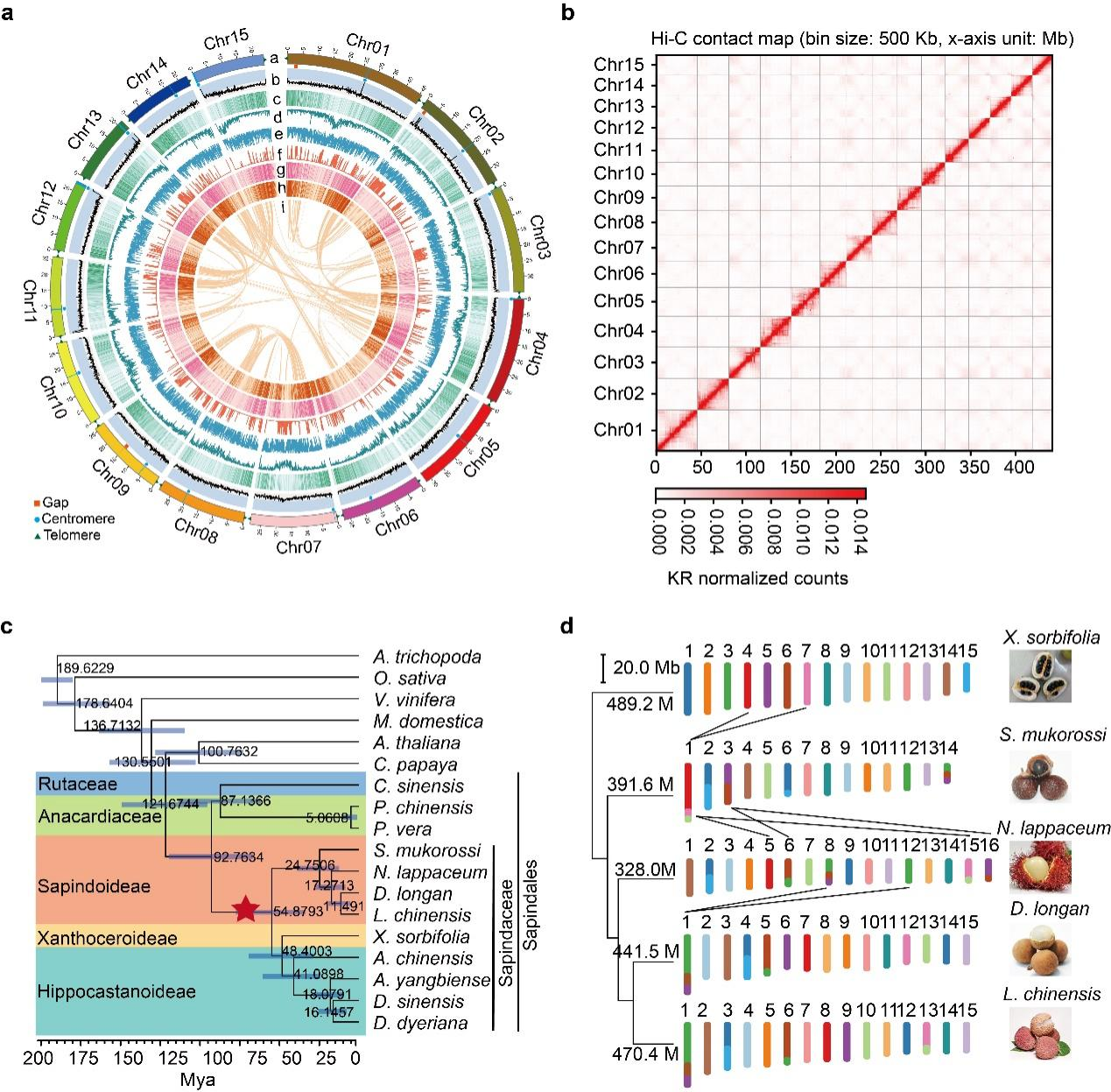

研究采用三代HiFi测序与Hi-C技术,成功组装441.5 Mb的‘石硖’基因组,并精确挂载至15条染色体。基因组Contig N50达28.1 Mb,仅存在3处缺口,鉴定出26个端粒和15个着丝粒,其中11条染色体达到端粒到端粒(T2T)水平。BUSCO评估的完整性指数为98.0%,LAI评估指数为21.2,QV值达到68.1。注释到29,325个蛋白质编码基因,96.4%的基因得到了功能注释。这是迄今为止连续性、完整性和准确性最高的龙眼基因组图谱,为精确基因定位和结构变异分析奠定了坚实基础。

演化分析表明,龙眼与无患子科的荔枝、红毛丹、无患子、文冠果存在密切的系统发育关系和高度的共线性。但染色体融合与分裂事件使得染色体数在14 – 16条之间不一,而重复序列的变异导致基因组大小的差异(328.0 – 489.2 Mb)。通过龙眼和最相近的荔枝比较基因组分析,鉴定出486个龙眼特有基因家族(包含3,522个基因)以及3,206个无法比对到荔枝的特有基因,这些基因显著富集于病原防御、谷胱甘肽代谢与糖代谢通路。五个物种的NBS基因鉴定发现龙眼中NBS基因数量显著高于其他物种,且主要聚集在第2、3与5号染色体上。自龙眼与荔枝分化(约11.5 Mya)以来,龙眼发生了857个基因家族扩张和1,587个基因家族收缩。扩张家族中包括28个NBS型抗病基因,以及27个黄酮/黄酮醇生物合成相关基因。后者在自然开花与 KClO? 诱导的花芽中呈现较高表达,提示其可能在开花过程与次生代谢调控中发挥重要作用。

图1 龙眼品种‘石硖’的基因组结构特征及系统发育和核型演化

结构变异分析显示,龙眼与荔枝的基因组共线性仅为43.6%,并存在大规模结构变异:倒位(INV,约55.4 Mb)、重复(DUP,约9.6 Mb)与易位(TRANS,约3.0 Mb)。这些结构变异区富集了黄酮生物合成和植物—病原互作相关基因,同时包含多个与花期相关的基因(如DlFT1、DlELF4、DlSVP4、DlSVP5、DlSVP8、DlFDP)。其中,位于高分化区(HDR)的黄酮生物合成基因在龙眼的不同组织中均表现出显著高表达。转座元件(TEs)在这些结构变异区高度富集,尤其以hAT、Mutator、LTR/Gypsy与LTR/Copia为主,提示TE活动可能促进基因扩张与基因组重塑,进而影响龙眼特有的的抗性、代谢特征与花期调控。

为研究龙眼的开花机制,该研究在‘石硖’基因组中鉴定了577个开花通路的同源基因,并分析了它们在不同开花模式下的表达情况。对五个栽培品种花芽与叶芽的基因表达分析显示,自然开花主要受光周期、自主与春化途径调控,并与赤霉素(GA)及蔗糖信号相互作用。在五个品种中,共鉴定出20个上调基因与16个下调基因表达趋同,并据此构建了自然状态下的开花调控网络。关键基因包括:光周期途径(DlELF4,DlADO3/DlFKF1,DlLHY1b,DlLNK1)、春化途径(DlPHB3,DlVIP3)、自主途径(DlGRP7,DlKHZ1,DlGLK1_2,DlPRMT10)、开花整合子(DlFT1,DlSVP1,DlSVP4,DlSVP7,DlTFL1)及花分生组织决定基因(DlAP1,DlLFY,DlULT1)。龙眼特异性品种‘四季蜜’(cv. ‘Sijimi’)可在 5 – 35℃ 范围内全年持续开花,研究鉴定了六个光周期基因(DlCOR27/28,DlFKF1/ADO3,DlGI,DlPRR5,DlJMJ30)在该品种的花芽中特异性高表达,可能构成其持续开花的分子基础。

在KClO?诱导试验中,花芽诱导率在处理后41天达到64%,第54天达85%,明显高于同期对照的25%,提早了成花转变。对处理和对照的10个时间点的芽组织进行比较转录组分析,鉴定到2,851个差异表达基因,其中包括193个转录因子、155个激素相关基因和70个开花基因。多数ERF、C2H2、WRKY与MYB家族转录因子呈下调趋势,而MIKC-MADS家族成员在成花后期显著上调,提示其在花芽分化后期发挥关键作用。

通过加权基因共表达网络分析(WGCNA),发现KClO3诱导开花经历了三个主要过程:应激响应与早期成花诱导(处理后10天),成花起始和花分生组织形成(处理后30天),花序原基发育及花器官形成(处理后54天)。进一步分析表明,KClO?处理显著激活GA信号:抑制GA生物合成的转录因子DWARF AND DELAYED FLOWERING 1 (DlDDF1)在处理后5天显著下调(约255-fold),而GA生物合成酶DlGA3ox2与GA信号相关转录因子DlWRKY75_2在处理后10天显著上调,从而促进成花转变。糖代谢关键基因DlSUS4在早期被激活,提示碳水化合物代谢为成花提供能量支持。中期时,自主途径相关基因(DlHTA8,DlUGT87A2_1,DlVIM1,DlAGL6)上调,而成花抑制因子(如DlSVP4,DlFLC1/2)被抑制。最终,这些调控事件整合为DlFT1的激活,并依次诱导DlAP1,DlFUL,DlLFY等花分生组织分化基因。

鉴于龙眼缺乏成熟的转化体系,该研究将早期响应转录因子DlDDF1在拟南芥中过表达以验证其功能。过表达株系表现为抽薹延迟并伴随莲座叶数增加;KClO? 处理可部分逆转这一表型,并显著提高生物活性GA?含量,同时上调拟南芥内源AtAP1与AtLFY的表达。这些结果支持KClO?通过激活GA信号通路来解除开花抑制、促进成花的机制。

研究结论:

该研究既完成了龙眼的高质量参考基因组组装,又系统揭示了氯酸钾诱导龙眼开花的过程可能通过氧化胁迫响应和赤霉素信号途径介导DlDDF1的抑制,从而促进花芽分化,而自然开花主要依赖季节性信号。研究成果为龙眼及其他热带果树的全年连续生产、分子设计育种与种质创新提供了重要的基因资源与理论依据,是我国在该领域的一项重要突破,有助于推动热带果树产业的现代化发展。

福建农林大学博士后赵国春与福建省农业科学院副研究员姜帆为论文共同第一作者;福建省农业科学院首席科学家郑少泉、福建农林大学明瑞光教授以及华南农业大学李建国教授为共同通讯作者。参与本研究的其他团队成员包括:福建农林大学讲师王文及科研助理涂四平,广西大学张积森教授及其团队成员张清教授、博士生汪柏宇、已毕业硕士生梅静、已毕业博士生齐浥颖及科研助理林联宇,以及福建省农业科学院果树研究所胡文舜副研究员和陈秀萍研究员。

该研究受到国家重点研发计划、国家荔枝龙眼产业技术体系、福建省农业科学院省财政专项、农业科研杰出人才及其创新团队项目、国家园艺种质福州龙眼枇杷分库运行服务项目与福建农林大学启动资金的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1111/pbi.70433

作者简介:

1.氯酸钾诱导龙眼开花研究团队赵国春(第一作者)

福建农林大学生命科学学院与海峡联合研究院联合培养博士后,农学博士。2023年毕业于北京林业大学林学院森林培育学专业,主要研究方向为无患子科植物的花发育和性别分化、种质资源收集评价和新品种培育、经济性状形成机制研究。近年来,以第一作者(共同第一作者)在Plant Biotechnology Journal(2篇)、Industrial Crops and Products、Journal of Agricultural and Food Chemistry等期刊发表SCI论文7篇,培育新品种7个,授权发明专利1项,主持国家自然基金青年科学基金项目(C类)1项。

2.氯酸钾诱导龙眼开花研究团队姜帆(共同第一作者)

福建省农业科学院亚热带农业研究所副研究员、副所长,主要从事闽台特色果蔬品质生物技术与创新利用,毕业于福建农林大学生命科学学院微生物学专业。主持省部级科技项目15项、选育龙眼新品种1个,第一作者发表学术论文30余篇、授权发明专利2项,获得福建省科技进步奖二等奖1项(第1名)、一等奖1项(第9名)、梁希科技奖二等奖1项(第2名),入选福建省农业科学院第二批青年英才计划,被评为建院60周年青年优秀科技人才、墨脱县优秀援藏人才等。

3.氯酸钾诱导龙眼开花研究团队李建国(通讯作者)

华南农业大学二级教授,博士生导师,国务院特殊津贴专家,国家百千万人才工程人选,被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号,全国农业科研杰出人才,国家科技进步二等奖、广东省五一劳动奖章和广东省丁颖科技奖获得者、国家现代荔枝龙眼产业技术体系荔枝栽培岗位专家。主要研究荔枝轻简高效栽培技术、荔枝果实发育生理及分子生物学、种质资源创新和新品种选育等。共主持各级科研项目30多项,以第一作者和通讯作者在Nature Genetics、New Phytologist、The Plant Journal、Tree Physiology、Journal of Experimental Botany 及Horticulture Research 等SCI源期刊发表论文40余篇;获荔枝相关成果8项,主持选育荔枝新品种6个。

4.氯酸钾诱导龙眼开花研究团队明瑞光(通讯作者)

福建农林大学海峡联合研究院基因组学研究中心主任、教授、博士生导师,国家重大人才计划专家。主要从事热带、亚热带作物分子遗传和基因组演化相关基础研究,已在国际期刊发表研究论文292篇,其中包括Nature(3篇)、Science(2篇)、Cell(1篇)、Nature Genetics(7篇)、Nature Communications(3篇)、PNAS(3篇)、Nature Plants(4篇)、Genome Research(6篇)、Genome Biology(6篇)。主持科研项目20余项。主编著作3部(Springer出版),参编著作9部。担任Nature、Science、Cell、Nature Genetics、Nature Communications、PNAS、Nature Plants等国际主流期刊的审稿人。

5.氯酸钾诱导龙眼开花研究团队郑少泉(通讯作者)

福建省农业科学院果树首席专家、国家荔枝龙眼产业技术体系遗传改良研究室原主任,我国龙眼和枇杷学科的学术带头人,主要在龙眼枇杷种质资源、遗传育种与栽培技术研究方面取得了创造性贡献、学术成就、学术影响、科研品德和产业贡献。被评为“全国杰出专业技术人才”、国家“万人计划”百千万工程领军人才、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、全国农业科研杰出人才、全国优秀科技工作者、全国农业科技推广标兵、“风鹏行动?种业功臣”等国家层次荣誉,享受国务院特殊津贴;被评为福建省科学技术重大贡献奖、福建省杰出科技人才、高层次 A 类人才、优秀人才、百千万工程领军人才、最美科技工作者,获福建省“先进工作者”、福建省“五一劳动奖章”称号、2024 年度“感动福建十大人物”。其所领衔的团队被评为农业部农业科研杰出人才培养计划“龙眼枇杷种质创新与可持续利用”创新团队,获福建省“工人先锋号”称号。兼任中国园艺学会热带南亚热带果树分会副理事长、中国园艺学会枇杷分会理事长。主持获国家科技进步二等奖1项、福建省科学技术奖一、二等奖4项,出版专著4部;研究制定农业部行业标准4个;发表学术论文60多篇。